この記事のポイント

・会社が残業を命令するには、36協定の締結と届け出、就業規則への明記などが必要。

・妊娠中や育児・介護の必要がある、体調不良など正当な理由があれば残業を拒否できる。

・正当な理由なく残業を拒否し続けると、懲戒処分や解雇となる可能性もあるので注意が必要。

「今日は用事があるので早く帰りたい。それなのに残業しろと言われた。これって拒否できないの?」

一定の場合には残業する義務が生じますが、正当な理由がある場合には残業を拒否することができます。

- 残業を拒否できるのはどのような場合なのか

- 拒否できず困ったときは、どういった対処法があるか

について弁護士が解説します。

会社はどのような場合に残業を命令できるのか

労働基準法上、会社は労働者に対して、原則として雇用契約で決められた労働時間を超える労働を命じることはできません。

したがって労働者は、残業を頼まれても拒否できるのが、労働基準法上の原則です。

しかし以下の場合、会社は労働者に残業を命じることが可能と考えられています。実務上、多くの企業で、以下のいずれかのパターンで、残業命令が出されています。

パターン1時間外労働・休日労働の場合

※時間外労働:法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超える労働

※休日労働:法定休日(原則週1回の休日)の労働

以下のいずれの要件も満たす場合、就業規則や労働協約に従って、会社は労働者に残業を命じることができます。

- 会社との間に36協定(さぶろくきょうてい)が締結・届出されている

- 合理的な就業規則または労働協約において、「業務上の必要性があるときは36協定の範囲内で残業指示に従うこと」といった内容が義務付けられている

参考:日立製作所事件 最高裁第一小法廷判決平成3年11月28日民集45巻8号1270頁|裁判所 – Courts in Japan

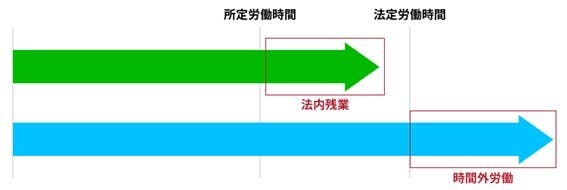

パターン2法内残業の場合

※法内残業:法定労働時間は超えないものの、所定労働時間を超える残業(法定休日にあたらない所定休日の労働も含む)

合理的な労働協約または就業規則の定めがあれば、それに従って残業を命令することができます(参考:東洋銅板事件 広島高裁判決昭和48年9月25日労判186号21頁)。

パターン3災害などの臨時の必要がある場合

労働基準法第33条「災害等による臨時の必要がある場合」に当てはまり、行政官庁の許可がある場合にも、残業命令をすることができます。

それぞれのパターンについて、詳しくご説明します。

(1)時間外労働・休日労働の場合

先述の通り、以下のいずれの要件も満たす場合、就業規則や労働協約に従って、会社は労働者に残業を命じることができます。

- 会社との間に36協定が締結・届出されている

- 合理的な就業規則又は労働協約において、「業務上の必要性があるときは36協定の範囲内で残業指示に従うこと」といった内容が義務付けられている

36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定届」のことで、使用者と従業員側の合意のことをいいます。この協定は、労働基準法第36条に基づく労使協定のため、36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれています。

法定労働時間を超えて労働者に労働をさせる場合(時間外労働の場合)や、法定休日に労働させる場合(休日労働の場合)には、「36協定の締結」と「所轄労働基準監督署長への届出」が必要となります。

36協定は労働者の一人ひとりではなく、労働者側の代表と会社側が結ぶ協定です。

すなわち、36協定を締結するためには、使用者と、全労働者(パートやアルバイトを含む)の過半数で組織する労働組合(過半数組合)が書面による協定をする必要があります。

過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と、書面による協定をする必要があります(労働基準法第36条1項)。

なお、36協定の締結・届出は、時間外・休日労働をさせても労基法違反にならないという効果を有していますが、36協定の締結だけでは、時間外・休日労働義務までは発生しません。

合理的な内容の就業規則や労働協約において、時間外・休日労働を義務づける定めを置かないと、時間外・休日労働義務が発生しません。

(2)法内残業の場合

法内残業の場合、法定労働時間を超えておらず、また休日労働にもあたらないので、36協定は不要です。

しかし、合理的な内容の就業規則や労働協約において、法内残業を義務付ける定めを置かないと、法内残業の労働義務が発生しません。

(3)災害等による臨時の必要があるケース

労働基準法第33条「災害等による臨時の必要がある場合」に当てはまり、行政官庁(労働基準監督署長)の許可がある場合にも、残業命令をすることができます。

事態が差し迫っており、労働基準監督署長の許可を受ける時間がない場合には、事後に遅滞なく届け出る必要があります。

例えば、次のような場合は、労働基準監督署長の許可が出ないとされています(1947年9月13日発基17号、1951年10月11日基発696号)。

- 単なる業務の繁忙やこれに準ずる経営上の必要があるだけの場合

- 通常予定されている部分的な修理、定期的な手入れ

参考:労働基準法の施行に関する件(昭和二二年九月一三日、発基第一七号)|厚生労働省

労働者が残業を拒否できるケース

上記3パターンに当てはまっていても、以下のような場合には会社の残業命令は権利濫用となり無効となり、労働者は残業を拒否できます。

(1)業務上必要がない残業である

業務上の必要性がない場合には、会社は労働者に残業を命じることができません。

(2)体調不良である・健康を害するおそれがある

会社には「安全配慮義務」があります(労働契約法第5条)。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

引用:労働契約法第5条

判例でもやむを得ない事由があるときは残業を拒否できるとされています(トーコロ事件 東京高等裁判所判決平成9年11月17日労判729号44頁)。

体調不良であるにも関わらず残業を命じられたり、健康を害するおそれのあるような残業を命じられたりした場合には、残業を拒否することが可能です。

(3)妊娠中である・出産してから1年未満である

妊産婦が時間外労働や休日労働を断った場合、たとえ36協定や非常事由があったとしても時間外労働や休日労働をさせてはなりません(労働基準法第66条2項)。

「妊産婦」とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性のことをいいます。

(4)育児・介護の必要がある

育児・介護の必要がある場合にも、残業拒否できる場合があります。

(4-1)所定外労働の制限

請求をすれば、3歳未満の子どもを養育する労働者がその子を養育する場合や(育児介護休業法第16条の8第1項)、要介護状態に対象家族を介護する労働者がその家族を介護する場合(育児介護休業法第16条の9)には、原則として残業を拒否できます。

この残業には法内残業も含まれますので、上記に当てはまる場合は所定労働時間しか労働させられないということになります。

ただし、以下の場合には、企業は例外的に残業を命じることができます(育児介護休業法第16条の8第1項、同規則第44条)。

- 事業の正常な運営を妨げる場合

- 「継続雇用期間が1年に満たない労働者または1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」については、事業場の過半数組織組合(これがない場合は過半数代表者)との書面による労使協定で残業規制の適用対象外と定められた場合

所定外労働制限の請求は、1回につき、1月以上1年以内の期間の開始予定日と終了予定日を明らかにして、残業制限適用開始予定日の1ヶ月前までにしなければなりません。

参考:Q5 育児中なので残業(所定外労働)を制限してほしい場合|厚生労働省

参考:介護で残業ができない時は、「所定外労働の制限(残業免除)」を利用しましょう。|厚生労働省

(4-2)時間外労働の制限

36協定により労働時間を延長できる場合でも、請求をすれば、小学校入学前の子どもを養育する労働者がその子を養育する場合(育児介護休業法第17条)や、要介護状態にある家族を介護する労働者が対象家族を介護する場合(育児介護休業法第18条1項)には、制限時間(1ヶ月24時間、1年150時間)を超える労働時間の延長を拒否できます。

この場合は、法内残業ではなく、時間外労働が制限されることになります。

就業規則や労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が、1ヶ月24時間、1年150時間を下回る場合は、就業規則や労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が適用されます。

ただし、以下の場合には、企業は例外的に時間外労働を命じることができます(育児介護休業法第17条1項、第18条1項、同規則第52条)。

- 事業の正常な運営を妨げる場合

- 継続雇用期間が1年に満たない労働者または1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

時間外労働制限の請求は、1回につき、1月以上1年以内の期間の開始予定日と終了予定日を明らかにして、時間外労働制限の適用開始予定日の1ヵ月前までにしなければなりません。

参考:Q7 育児のため、残業(時間外労働)を制限してほしい場合|厚生労働省

参考:介護のために残業を制限する必要があれば、「時間外労働の制限」を利用しましょう。|厚生労働省

(5)法律で定められた時間を超えた残業である

締結・届出された36協定に定められた上限時間を超えた残業は拒否できます。

また、36協定がない場合には、時間外労働や休日労働を拒否できます。なお、労働基準法第33条第1項にもとづく時間外労働や休日労働は、あくまでも必要な限度の範囲内に限って認められるものであり、要件を満たす限り、36協定がなくとも違法にはなりません。

残業を拒否したら解雇されるのか

正当な理由があって残業を拒否した場合には、これを理由に企業は労働者を処分してはいけません。

一方で、正当な理由がなく残業を拒否した場合、雇用契約上の義務を果たしていないとして、懲戒処分を受ける可能性があります。懲戒処分には戒告、減給、降格などさまざまな種類があり、最も重いものが解雇です。

通常、一度か二度残業を拒否しただけでは解雇されないと考えられます。企業は、解雇権を濫用してはならないからです。

客観的に見て合理的な理由があり、解雇まですることが社会一般的に相当な処置だと認められなければ解雇は無効になります(解雇権濫用法理)。

ただし戒告や降格、減給などを繰り返してもなお残業を拒否した場合、解雇される可能性もあります。

実際に、残業命令を拒否した労働者に対する懲戒解雇が有効とされた例もあります(最高裁第一小法廷判決平成3年11月28民集45巻8号1270頁 労判594号7頁)。

残業拒否に対する懲戒処分が有効か否かを労働者が見極めるのは難しいこともあるので、もし残業を拒否して不当な処分を受けたと感じる場合は、弁護士などに相談することをおすすめします。

正当な理由があるのに残業を拒否できず困ったときの対処法

次に、正当な理由を会社に説明したにも関わらず残業を強いられる場合にどうしたらよいか、対処法をご説明します。

(1)総合労働相談コーナー

各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などに設置されている総合労働相談コーナーでは、幅広い労働問題について相談に乗ってくれます。

労働基準法などの法律違反の疑いがある場合は、労働基準監督署などに取り次いでもらうことができます。

また、総合労働相談コーナーでは一部の労働問題につき、助言、指導、あっせんの申し出も受け付けています。助言・指導は、都道府県労働局が、紛争当事者に紛争の問題点を指摘したり、アドバイスしたりするというものです。

助言・指導で解決できない場合は、あっせんの手続に移ることもできます。あっせんとは、紛争当事者の間に、労働の専門家である、あっせん委員が介入して、話し合いをする制度です(助言・指導を経なくともあっせん手続を利用できます)。無料で行うことができ、裁判に比べれば簡易迅速にできます。

ただし、相手が話し合いに応じなければ合意がないまま終了してしまいます。また、合意には判決と同じ効力はありません。そのため合意が守られない場合は、別途、公正証書化したり、裁判するなど、強制的に合意を守らせるための手段を取る必要があります。

(2)弁護士に相談する

弁護士に相談するのも一つの選択肢です。

弁護士に相談すると、残業の強要が違法かどうかを判断し、必要な証拠やその集め方、今後の対処法などをアドバイスしてもらうことができます。

また、弁護士に依頼すると、本人の代理人として会社に対する法的な主張をしてくれますし、交渉だけでなく、裁判手続をすることも可能です。

弁護士や法律事務所にはそれぞれ注力している分野があるので、残業問題について相談する場合は、労働問題への対応実績が多い弁護士や法律事務所を選ぶのがポイントです。

(3)転職を検討する

正当な理由があるのに残業を強要されるような職場にいて、改善もされそうにない場合は、もっと労働環境のよい職場への転職も視野に入れる必要があるかもしれません。

未払いの残業代がある場合は、退職後に請求することも可能です。ただし残業代の請求権には消滅時効があるため、早めに請求することをおすすめします。

【まとめ】残業を拒否できる場合がある

残業を命じられたとき、正当な理由があれば拒否することが可能です。

しかし、なかには正当な理由があるのに残業を強いられたり、正当な理由で残業を断ったのにそれを理由として解雇されたりして困っている方もいます。

残業拒否などの労働トラブルでお悩みの方は総合労働相談センターや弁護士などにご相談ください。

アディーレでは、福岡県内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。

久留米にお住まいの方で、残業代請求・退職代行をお考えの方はアディーレにご相談ください。

【対応エリア】北九州市門司区・若松区・戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区、福岡市東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市など

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。